家事代行で社員を支える、新しい福利厚生のかたち

従業員の家庭と仕事の両立をサポートする福利厚生として、家事代行サービスの導入が注目されています。

2025年10月に施行される「柔軟な働き方を実現するための措置等」の法改正では、企業に対して柔軟な勤務制度の導入や、家庭との両立支援が一層求められるようになります。特に、子育て・介護・家事など家庭責任を抱える従業員の働きやすさを高める施策が、企業価値や採用力に直結すると言われています。

そのような中、家事代行サービスを「福利厚生」として導入する企業が急増しています。

法改正で企業に求められる「家庭支援型福利厚生」

2025年10月に施行される育児・介護休業法の改正により、従来の「休業支援」に加えて、企業はより実践的な「働き方の多様化」と「家庭との両立支援」を体系的に整える必要があります。この改正は、単なる努力義務から「制度導入の義務」へと格上げされており、以下の施策の導入が必須です。

- フレックスタイム・時差出勤

- テレワーク

- 保育補助・ベビーシッター利用支援

- 育休取得の促進

- 短時間勤務制度

こうした法改正を背景に、育児・介護にとどまらず「家庭生活全体への支援」が求められるようになります。家事代行サービスは、この「企業が講じるべき柔軟な支援措置」の一つとして有効です。育児期だけでなく、家庭の負担を包括的に軽減し、「生活基盤を整える福利厚生」として注目され始めています。

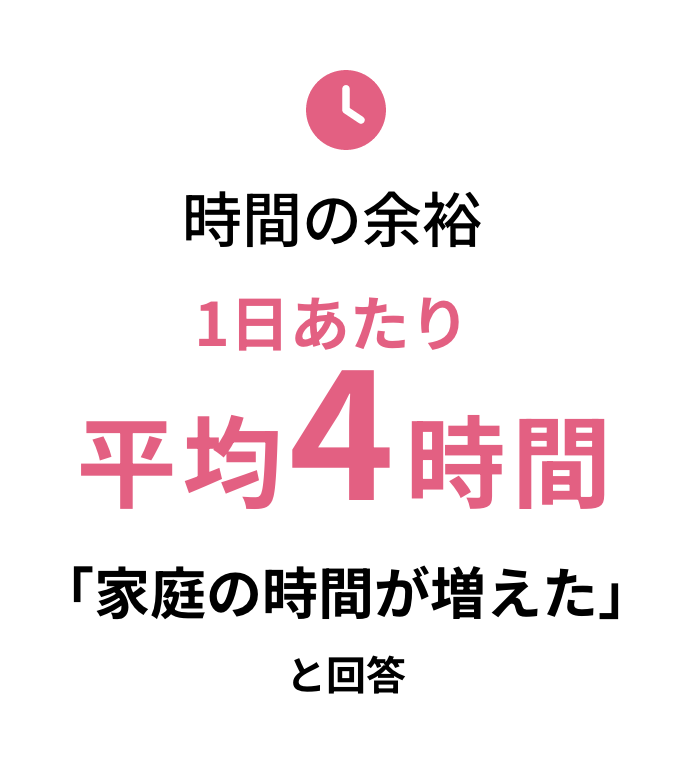

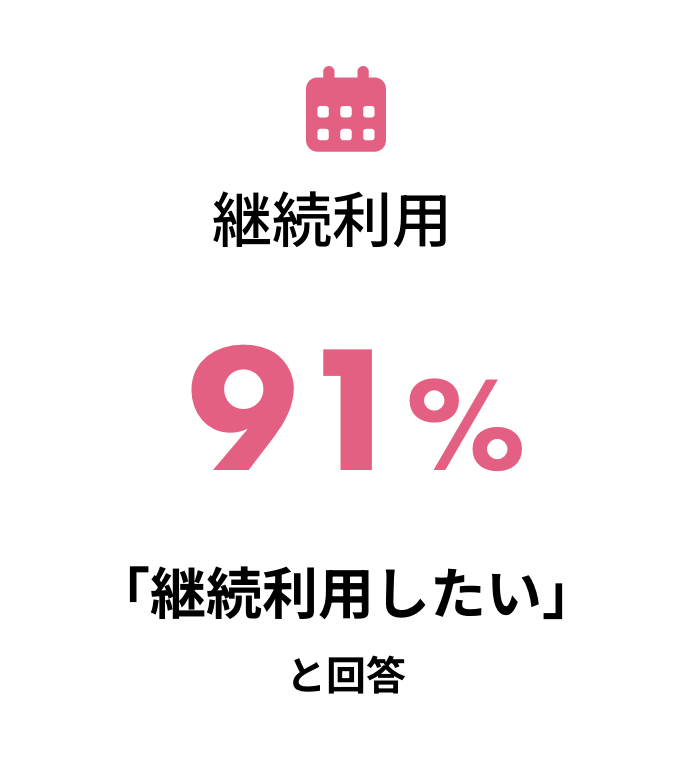

数字で見る家事代行の福利厚生

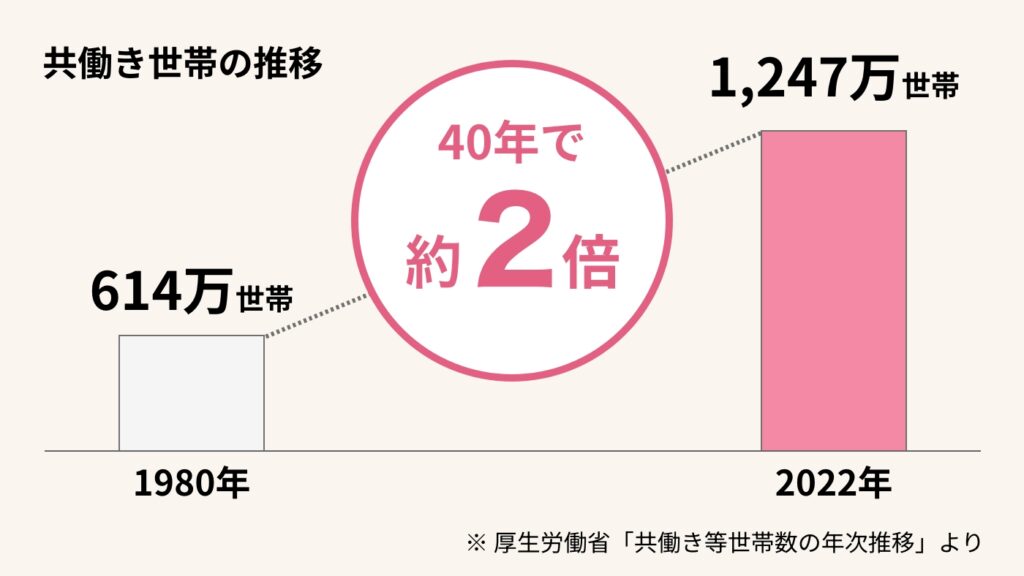

共働き世帯の増加に伴い、仕事と家庭の両立が課題

共働き世帯の増加に伴い、仕事と家庭の両立が大きな課題となっています。厚生労働省の「令和5年版厚生労働白書」によると、1980年には614万世帯だった「雇用者の共働き世帯」が、2022年には1,262万世帯と約2倍に増加しました。「男性雇用者と無職の妻からなる世帯」の数が半減しているのとは対照的です。

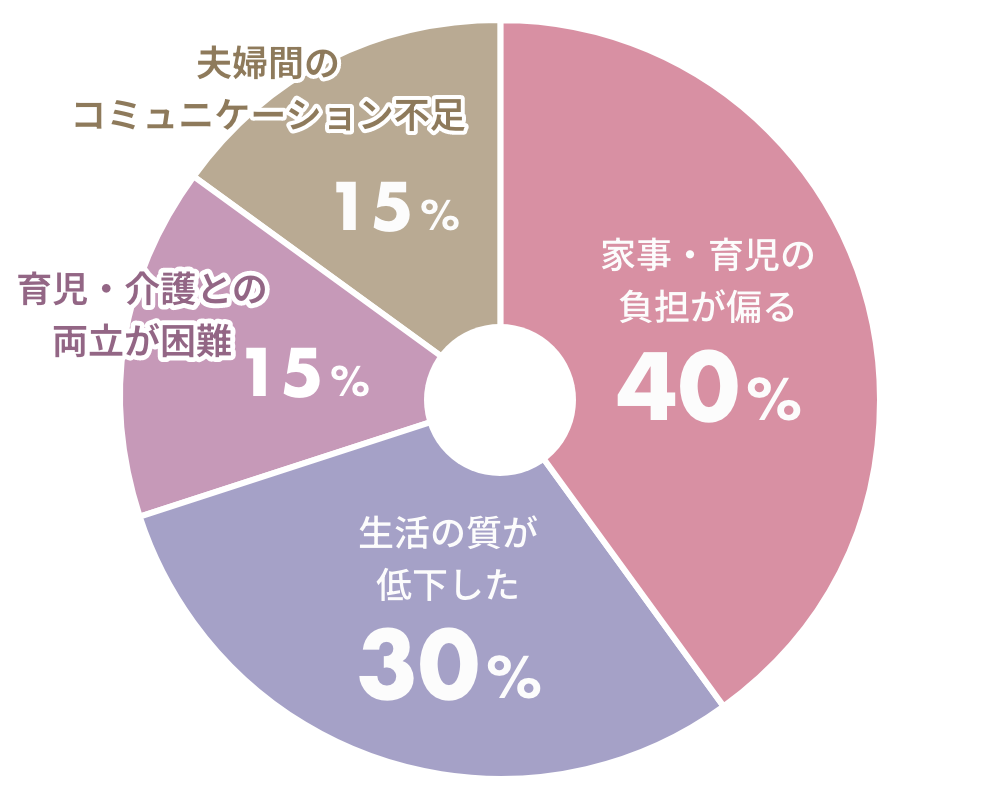

共働き世帯の増加による家庭の課題

- 家事・育児の負担が偏る

-

夫婦のどちらか一方に家事や育児の負担が偏りやすく、特に女性に偏る向があります。

- 時間がない事による生活の質が低下

-

家事・育児・通勤で時間に追われ、自己研鑽や休息、家族との団らん時間が減る

- 育児や介護との両立が困難

-

子育てや親の介護が必要な時期に、仕事との両立が難しくなる

- 夫婦間のコミュニケーション不足

-

忙しさから「ゆっくり話す時間がない」「すれ違いが多い」と感じる夫婦が増加

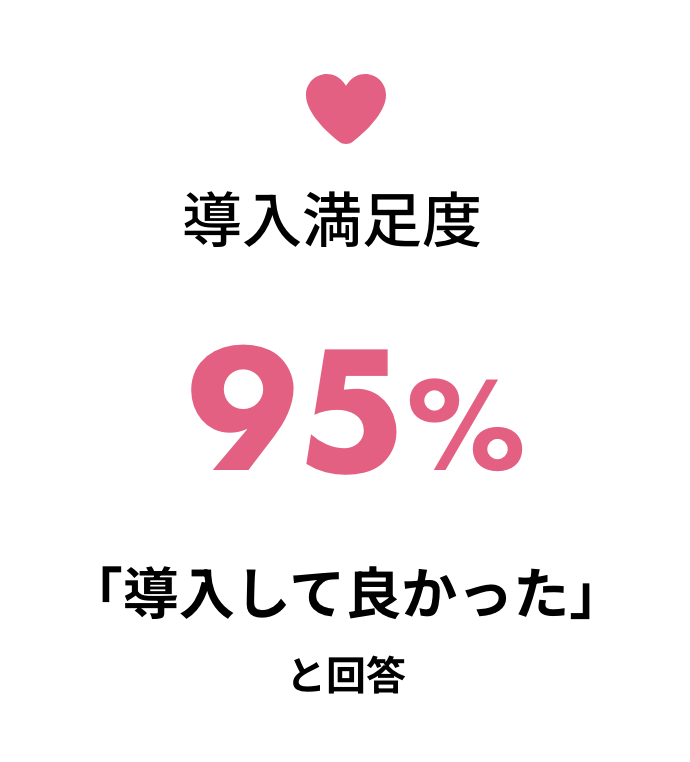

課題解決!家事代行導入後のアンケート調査

※ 福利厚生サービス利用者アンケート(2024年 自社調査)

家事代行の導入で働き方が変わる

共働きの社員

家庭と仕事の両立が難しく

優秀な人材が辞めてしまう

家事代行

- 業務中に家事が終わる

- 時間に余裕ができ離職率の低下

育児中の社員

お子様が小さいので

気になって業務に集中できない

ベビー・チャイルドシッター

- シッターがお子様を見てくれる

- 集中する時間を確保できる

単身赴任の社員

営業や出張で家を空ける時間が多い

自分の時間が取れない

単身不在宅清掃

- 帰宅したら部屋が綺麗

- ストレスが減り、生産性の向上

企業側の導入メリット

- 人材の定着率向上

- 採用時の差別化

- 生産性の向上

- 健康経営・ホワイト企業のアピール

社員側の導入メリット

- 子育て・介護世代の安心感

- 時間的ゆとりが生まれる

- 家族全体の満足度向上

- 夫婦での家事・育児を促進

リズメリットのサービス紹介

家事代行は経済産業省も支援する、いま多くの企業で積極的に取り入れられている注目されている福利厚生です。

多種多様な働き方を推進する企業様は、ぜひご一考ください。

社労士さんと連携した取り組みで、経営者・企業と・従業員の三方良しのサービスです。

家事代行

共働きで家事の時間が取れないご家庭

ベビー・チャイルドシッター

産後や育児中でサポートが必要なママ

介護支援

高齢の親御様と暮らしている方

単身不在宅清掃

お仕事が忙しく帰宅時間が遅い単身者

その他のサービス

| マタニティケア | 出産を迎えた妊婦さんのサポート |

|---|---|

| ペットシッター | ペット周りのお掃除・ご飯の支度・お散歩など |

| 社内・社宅の定期清掃 | 定期的に社内の清掃。綺麗なオフィスをキープします。 |

| マンション共用部分清掃 | エントランスやマンション周りの定期清掃 |

| 空き家巡回 | 空き家の定期的なメンテナンス |

導入後の運用例

定額支援

企業が毎月一定額を負担し、従業員はその範囲内で自由に家事代行サービスを利用できる運用形式です。サービス内容や回数に制限がないため、ライフスタイルや家庭状況に応じた柔軟な活用が可能です。制度としての導入が明確で、継続的な利用率も高く、安定した福利厚生施策として評価されています。特に長期運用を視野に入れた企業に適しています。

チケット制

企業が月1〜2回分のチケットを発行し、必要なタイミングで従業員が家事代行サービスを利用できるスタイルです。従業員のニーズに合わせて柔軟に活用できるうえ、特典感もあるためモチベーション向上にもつながります。また、企業側にとっても予算管理がしやすく、福利厚生を“贈り物”として打ち出せるのも魅力です。賞与やイベントと連動させた活用も可能です。

割合負担

家事代行サービスの利用料の一部(例:50%)を企業が補助し、残りを従業員が自己負担する形の運用方法です。社員の利用意欲を損なうことなく、企業側のコストも抑えられるバランスの取れた制度です。給与天引きや月ごとの精算にも対応しやすく、他の福利厚生との併用や段階的な導入にも適しています。導入しやすく、柔軟性が高いのが特長です。

在宅支援

テレワーク中の社員に特化した運用方式で、家庭と業務が同じ空間にあることによるストレスや時間の制約を軽減するための制度です。必要なときだけ利用できるため実効性が高く、働く環境の質向上にも貢献します。業務効率の維持や集中力の向上に寄与することから、テレワーク推進企業にとっても有効な選択肢として注目されています。

その他の運用例

| 新規雇用 | 優秀な人材の新規雇用で、最も注目されている福利厚生です。 |

|---|---|

| 核家族化の支援 | 男女問わず人気のある支援として利用できます。 |

| 結婚・妊娠・出産祝い | 1ヶ月単位で契約できるので、1ヶ月分や半年分など贈ることが可能。 |

| 子育て支援 | 小学校に入るまで年数回・月数回などチケット配布などの設定も可能です。 |

導入までの流れ

ご相談・お申し込み

メールフォームまたはお電話からお気軽にご相談ください。

打ち合わせ・ご提案

企業様のご希望・ご予算に応じ、最適な運用プランをご提案いたします。

制度設計や社員への周知方法などもご相談可能です。

ご契約・導入準備

契約手続きを進め、導入のための資料等をご提供します。

サービス利用開始

社員の方による家事代行サービスの利用がスタート。

チケット配布、定額利用、在宅勤務者向けなど柔軟な対応が可能です。

利用状況の確認・サポート

導入後も利用状況のレポートや継続的なサポートを行います。

「使われない」「制度が定着しない」といったお悩みにも対応します。